Bologna, città da scoprire, città da gustare

THE ARTICLES ARE IN ITALIAN ONLY

Abitare la città, vivere la città con amore e commozione, vuol dire anche riconoscersi in essa ed in particolari suoi luoghi, luoghi che in qualche frangente, o momento della nostra vita, istintivamente ci hanno colpito ed emozionato, e che, per questo motivo, ci legano a questi magici posti. Posti, monumenti, chiese o palazzi che testimoniano la vita e la storia della città, luoghi che ci hanno accompagnato, giorno dopo giorno, nel nostro passaggio terreno. La nostra bolognesità è legata a questi personali e rappresentativi luoghi, i quali sono racchiusi nel patrimonio storico e culturale dei nostri ricordi.Bologna è conosciuta anche per i suoi portici da primato, essi sono un esclusivo elemento architettonico ed urbanistico unico al mondo, questo lungo e protetto salotto che la caratterizza, ha da sempre favorito gli incontri ed il dialogo tra le persone, al riparo dalle avversità meteorologiche e del tempo, hanno permesso per secoli il nascere, il fiorire e lo svilupparsi di tante attività commerciali ed artigianali che, unite alla ricchezza e prosperità delle campagne che la circondano, ne hanno decretato per secoli il suo benessere e la sua floridezza.

In alcuni casi, il ritmo e la continuità degli archi, sono interrotti dalle facciate di Chiese, o Palazzi i quali si distinguono perché è stato soppresso il rituale portico, in questo modo, interrompendo l’andamento e la fisionomia della strada, il Palazzo si isolava mettendosi in primo piano, dando così maggior rilievo ed importanza, alla nobiltà del casato che l’abitava.

Questa deroga era concessa solo a casate di prestigio che per ricchezza di censo ed importanza di cariche, potevano imporsi e prevalere, riuscendo così ad ottenere dal Senato, malvolentieri, l’eccezione alla regola , il quale normalmente non permetteva la variazione di una norma fissata dagli antichi statuti.

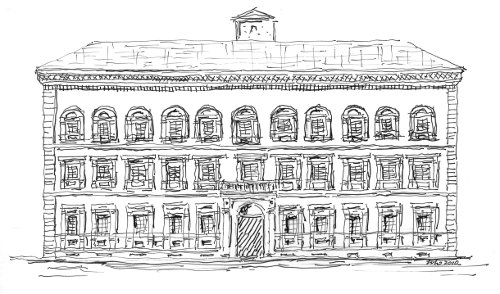

Palazzo Bentivoglio

Il periodo più fulgido della storia bolognese è certamente quello comunale del XII e XIII secolo, dovuto dalla contemporanea presenza sia del glorioso Studio di Bologna sorto con gli albori del Comune, sia per la forte vitalità delle Corporazioni delle Arti e delle Armi che portarono alla Repubblica Bolognese così tanta energia da poter sostenere fortunate lotte con i Comuni limitrofi e persino con l’Imperatore Federico II° di Svevia, il cui figlio Enzo fu fatto prigioniero nel 1248 nei pressi di Modena, nella battaglia di Fossalta, questi fu imprigionato nella Torre dell’appena costruito Palazzo del Podestà, dove dopo ventiquattro anni di prigionia vi morì nel 1275; durante questa prigionia a Re Enzo, così era chiamato famigliarmente dal popolo, era concesso l’incontro con delle donne e da una di queste, una contadina di nome Lucia di Viadagola, ebbe un figlio, la leggenda vuole che Re Enzo, nei momenti più intimi di questi incontri, fosse solito ripetere:”Amore mio ben-ti-voglio” il frutto di questo amore, diede origine sia al nome, che al casato, dei Bentivoglio. Intorno alla metà del XIV secolo, Taddeo Pepoli riuscì a farsi eleggere Signore di Bologna; con lui cominciarono e si susseguirono le varie Signorie che dominarono la città, ai Pepoli seguirono i Visconti di Milano, poi i già citati Bentivoglio, la cui Signoria fù però quasi sempre mascherata da una apparente sottomissione al Papa. I Bentivoglio erano una famiglia feudale le cui origini, a parte le leggende, non sono note, mentre il loro insediamento a Bologna si fa risalire al XII secolo. Il più famoso e principale rappresentante fu Giovanni II, la sua Corte alla fine del XV secolo era una delle più splendide e colte d’Italia, la magnifica residenza fu abbattuta dal popolo, con un saccheggio che durò per settimane, sino alla quasi sua completa distruzione, con decine di morti tra il popolo dei saccheggiatori dovuti dal crollo di mura e volte, il popolo, stanco, insorse per gli intrighi e le crudeltà della moglie Ginevra Sforza, disprezzata da tutti fu poi scomunicata dalla Chiesa. La Corte era definita “la più bella casa in terracotta che fosse tra i Cristiani” e per l’oro dei ricchi decori “Domus Aurea”, vastissima, contava al suo interno di cinque cortili e due giardini, l’interno era completamente affrescato con le storie della famiglia dipinte da famosi pittori quali Francesco Francia e Lorenzo Costa. Ad un ramo diverso dei Bentivoglio si deve la costruzione dell’attuale Palazzo Bentivoglio; sorto nel ’600, fu abitato dalla famiglia per secoli, composta da figure d’alto lignaggio per signorilità e nobiltà, tra essi eruditi, poeti, filosofi ed alti prelati. Come in tutte le dimore patrizie della città, anche in questa si celebrarono ricchi e fastosi banchetti, la cui fama ed originalità è giunta sino a noi. Nell’aprile del 1713, tanto per citarne uno, il Conte Girolamo Bentivoglio, per celebrare il suo gonfalonierato, come era tradizione lo sfarzo e l’abbondanza dei rinfraschi era d’obbligo, per stupire e superare tutte le precedenti nella vastissima sala del Palazzo fece installare una grande vasca, formante un piccolo laghetto, dove delle barchette cariche di cibi, vivande e vini circolavano tra i commensali. Bologna, da sempre città operosa e ricca per i suoi mercati, per le sue attività produttive, per la ricchezza delle terre che la circondavano, aperta ed ospitale, con i suoi tanti portici che favorivano, e favoriscono ancora oggi, gli incontri e la sosta per lo scambio d’opinioni, prodotti e di tante futili chiacchere, con la sua bonomia e la voglia di vivere della sua gente, coglieva ogni occasione e pretesto per organizzare banchetti e festeggiamenti, da qui la famosa citazione: “Bologna è un castellazzo dove si fanno delle magnazze”.

I Bentivoglio erano una famiglia feudale le cui origini, a parte le leggende, non sono note, mentre il loro insediamento a Bologna si fa risalire al XII secolo. Il più famoso e principale rappresentante fu Giovanni II, la sua Corte alla fine del XV secolo era una delle più splendide e colte d’Italia, la magnifica residenza fu abbattuta dal popolo, con un saccheggio che durò per settimane, sino alla quasi sua completa distruzione, con decine di morti tra il popolo dei saccheggiatori dovuti dal crollo di mura e volte, il popolo, stanco, insorse per gli intrighi e le crudeltà della moglie Ginevra Sforza, disprezzata da tutti fu poi scomunicata dalla Chiesa. La Corte era definita “la più bella casa in terracotta che fosse tra i Cristiani” e per l’oro dei ricchi decori “Domus Aurea”, vastissima, contava al suo interno di cinque cortili e due giardini, l’interno era completamente affrescato con le storie della famiglia dipinte da famosi pittori quali Francesco Francia e Lorenzo Costa. Ad un ramo diverso dei Bentivoglio si deve la costruzione dell’attuale Palazzo Bentivoglio; sorto nel ’600, fu abitato dalla famiglia per secoli, composta da figure d’alto lignaggio per signorilità e nobiltà, tra essi eruditi, poeti, filosofi ed alti prelati. Come in tutte le dimore patrizie della città, anche in questa si celebrarono ricchi e fastosi banchetti, la cui fama ed originalità è giunta sino a noi. Nell’aprile del 1713, tanto per citarne uno, il Conte Girolamo Bentivoglio, per celebrare il suo gonfalonierato, come era tradizione lo sfarzo e l’abbondanza dei rinfraschi era d’obbligo, per stupire e superare tutte le precedenti nella vastissima sala del Palazzo fece installare una grande vasca, formante un piccolo laghetto, dove delle barchette cariche di cibi, vivande e vini circolavano tra i commensali. Bologna, da sempre città operosa e ricca per i suoi mercati, per le sue attività produttive, per la ricchezza delle terre che la circondavano, aperta ed ospitale, con i suoi tanti portici che favorivano, e favoriscono ancora oggi, gli incontri e la sosta per lo scambio d’opinioni, prodotti e di tante futili chiacchere, con la sua bonomia e la voglia di vivere della sua gente, coglieva ogni occasione e pretesto per organizzare banchetti e festeggiamenti, da qui la famosa citazione: “Bologna è un castellazzo dove si fanno delle magnazze”.Palazzo Fantuzzi

Francesco Fantuzzi, quando nei primi decenni del ‘500 decise di costruirsi la nuova residenza, volle che il Palazzo spiccasse per originalità ed imponenza scenografica su ogni altro dei colleghi del governo di Bologna; possente, bizzarro fu progettato e costruito da Andrea da Formigine, dal suo eclettismo esce uno fra i più originali Palazzi di Bologna. Chi entra in via San Vitale, è costretto ad arrestarsi ed osservarne la mole, la massa grigia del macigno risulta, e risalta, così applicata con inusitata abbondanza sulla superficie del rosso mattone bolognese, lasciando pochi vuoti, ridotti a semplice sfondo e supporto dei fitti motivi ornamentali, conferendo alla complessa facciata un carattere di sfida alla tradizione bolognese. La facciata, novità assoluta di invenzione scenografica, un anticipo di quello che sarà il seicento e per ricchezza di motivi un iniziale preludio del barocco, emerge dal piano stradale con un movimento lento, ma massiccio, scandita dal ritmo del duplice ordine di colonne bugnate ed abbinate, e dal gioco dei motivi ornamentali fatti da nicchie, fregi, trofei e due grandi elefanti araldici con castelli turriti sul dorso posti, come guardiani, ai due limiti opposti del prospetto. Se tanto sconcertante è la facciata, l’interno ha una compostezza classica, sia nei cortili, sia nelle sale degli appartamenti, dal maestoso atrio diparte per il piano superiore un imponente scalone, elemento che apre la grande stagione dei maestosi scaloni che tanto lustro hanno conferito ai tanti Palazzi che seguirono, mai prima di allora sia a Bologna che fuori, era stato dato tanto sontuoso spazio a questo vano, in questo modo il Palazzo assumeva un aspetto di tale assoluta ed aristocratica ospitalità da far sorgere l’immediata emulazione delle altre famiglie senatorie bolognesi. Durante le frequenti feste questo spazio partecipava direttamente con l’atrio, i giardini, i cortili e le sale a conferire al tutto un unico complesso apparato rappresentativo e scenografico, una residenza degna di una illustre famiglia che per secoli vi ha abitato sino alla sua scomparsa.Le Sette Chiese

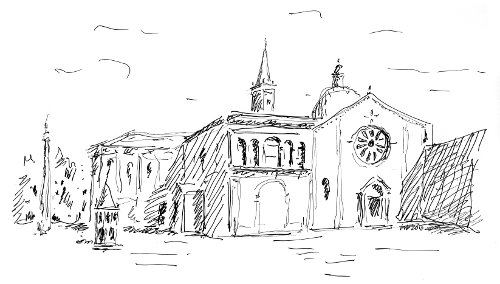

Santo Stefano

La tradizione vuole che fu Petronio, sui resti di un tempio pagano dedicato ad Iside, a costruire una piccola chiesa, intorno alla quale si aggiunsero le altre per creare in questo modo, il complesso di edifici sacri che intendevano riprodurre a Bologna i luoghi sacri di Gerusalemme. Quest’unico e molteplice complesso monumento sacro, manifestazione di secoli di fede, simbolo del dramma cristiano sarà poi completato con lo scalone che porta a San Giovanni in Monte, immagine della celebrazione dell’Ascensione di Gesù al cielo. Gerusalemme con i suoi luoghi sacri, fu l’ispiratrice, la lontana città santa, con il suo simbolismo, è così portata al cuore ed alla devozione dei bolognesi. Questo labirinto mistico, formato dal susseguirsi di chiese, cripte, cappelle, chiostri con l’incontro di tanti simboli, il sovrapporsi ed il mescolarsi di stili diversi, uniti alla leggenda, alla fantasia, alla fede, fanno di questo complesso un luogo che trasmette emozioni, uno dei luoghi in cui le identità comuni si rafforzano e si saldano; chi vi entra, preso dal significato altamente apostolico del luogo, dall’atmosfera che vi si respira e che l’avvolge, dal simbolismo che unisce e fa di queste chiese un unico monumento, viene ammaliato e sedotto. Il corpo delle chiese stefaniane tra chiostri e cortili, si mostra all’occhio del visitatore come un dedalo, tra cipressi e tombe dalla scenografica piazza, con il suo suggestivo potere di preludere al mistico ed affascinante mistero, si entra nella chiesa dedicata al Crocefisso. Dopo un attimo di ambientamento, troviamo la cripta che ci porta subito alle antiche ed anguste origini di questa chiesa, poi, una volta Battistero, ecco l’ottagonale chiesa del Santo Sepolcro, semplice tempietto pieno di ombre e mistiche poesie, con la simbolica rappresentazione del Calvario, da qui si entra nel leggendario monumento che è all’origine della cristianità a Bologna, la basilica dei Santi Vitale ed Agricola, le cui reliquie di Santi Martiri, furono oggetto di venerazione universale e meta di continui e illustri pellegrinaggi. Per la simbologia, che è la caratteristica più marcata del complesso, al centro dell’attiguo raccolto cortile, fulcro intorno al quale gli edifici lo serrano ed abbracciano, troviamo, suggestivo richiamo alla simbologia della leggenda, il catino di pietra che viene attribuita a Pilato. Tra lapidi funerarie, sepolcri, suggestive cappelline, l’insolita chiesa del Martyrium o della Trinità, si arriva nell’inattesa meraviglia del chiostro conventuale dal doppio ordine di logge, dove ai massicci archi e tozze colonne, si sovrappone un leggiadro ed aereo loggiato, aureo monile pieno di luce, dalle esili ed eleganti colonnine binate, coronate da bizzarri capitelli e da mostruose cariati prone e contorte. Qui, passeggiando, il sommo Dante, incontrò la poesia nuova di Guido Guinizelli, ma si ispirò anche, traendo spunto da queste visioni e da queste suggestioni, per i suoi canti dell’Inferno e del Purgatorio.

Quest’unico e molteplice complesso monumento sacro, manifestazione di secoli di fede, simbolo del dramma cristiano sarà poi completato con lo scalone che porta a San Giovanni in Monte, immagine della celebrazione dell’Ascensione di Gesù al cielo. Gerusalemme con i suoi luoghi sacri, fu l’ispiratrice, la lontana città santa, con il suo simbolismo, è così portata al cuore ed alla devozione dei bolognesi. Questo labirinto mistico, formato dal susseguirsi di chiese, cripte, cappelle, chiostri con l’incontro di tanti simboli, il sovrapporsi ed il mescolarsi di stili diversi, uniti alla leggenda, alla fantasia, alla fede, fanno di questo complesso un luogo che trasmette emozioni, uno dei luoghi in cui le identità comuni si rafforzano e si saldano; chi vi entra, preso dal significato altamente apostolico del luogo, dall’atmosfera che vi si respira e che l’avvolge, dal simbolismo che unisce e fa di queste chiese un unico monumento, viene ammaliato e sedotto. Il corpo delle chiese stefaniane tra chiostri e cortili, si mostra all’occhio del visitatore come un dedalo, tra cipressi e tombe dalla scenografica piazza, con il suo suggestivo potere di preludere al mistico ed affascinante mistero, si entra nella chiesa dedicata al Crocefisso. Dopo un attimo di ambientamento, troviamo la cripta che ci porta subito alle antiche ed anguste origini di questa chiesa, poi, una volta Battistero, ecco l’ottagonale chiesa del Santo Sepolcro, semplice tempietto pieno di ombre e mistiche poesie, con la simbolica rappresentazione del Calvario, da qui si entra nel leggendario monumento che è all’origine della cristianità a Bologna, la basilica dei Santi Vitale ed Agricola, le cui reliquie di Santi Martiri, furono oggetto di venerazione universale e meta di continui e illustri pellegrinaggi. Per la simbologia, che è la caratteristica più marcata del complesso, al centro dell’attiguo raccolto cortile, fulcro intorno al quale gli edifici lo serrano ed abbracciano, troviamo, suggestivo richiamo alla simbologia della leggenda, il catino di pietra che viene attribuita a Pilato. Tra lapidi funerarie, sepolcri, suggestive cappelline, l’insolita chiesa del Martyrium o della Trinità, si arriva nell’inattesa meraviglia del chiostro conventuale dal doppio ordine di logge, dove ai massicci archi e tozze colonne, si sovrappone un leggiadro ed aereo loggiato, aureo monile pieno di luce, dalle esili ed eleganti colonnine binate, coronate da bizzarri capitelli e da mostruose cariati prone e contorte. Qui, passeggiando, il sommo Dante, incontrò la poesia nuova di Guido Guinizelli, ma si ispirò anche, traendo spunto da queste visioni e da queste suggestioni, per i suoi canti dell’Inferno e del Purgatorio.San Domenico

Nella prima metà del 1200, al fiorire ed esplodere della fama dell’antico Studio Bolognese, si aggiunse, come apporto spirituale e culturale, il quasi contemporaneo arrivo di San Domenico con i suoi frati e di San Francesco con i poverelli d’Assisi. Il progressivo affermarsi dei due ordini monacali, con la creazione in tempi successivi, dei due complessi conventuali, con le rispettive basiliche, formarono con le loro predicazioni, un centro spirituale di cultura per la cristianità, dando vita ad un largo flusso di pellegrini attirati anche dall’adorazione della stupenda arca funebre di San Domenico, il poema marmoreo di Nicolò Pisano e di Nicolò dell’Arca, collocata al centro di in una cappella, affrescata con scene celebrative dai vivi colori e ricca di decorazioni. Per secoli, bianca e viva, l’Arca è stata centro universale di venerazione e preghiera. Le Arche dei sepolcri dei Glossatori, insigni giuristi e famosi dottori, con il loro suggestivo aspetto orientale, conferirono una straordinaria originalità all’abside di San Francesco e resero pensosa la piazza di San Domenico; la loro collocazione e presenza, voluta vicino ai celebri centri di studio, rafforzò ed esaltò un senso di umiltà di fronte a tanta arte e cultura. La pensosa piazza della basilica domenicana, tra arche, absidi e colonne, è sovrastata dalla semplice ma forte e severa facciata; l’interno della basilica, rinnovato nel settecento, crea con il suo grande spazio e la ricchezza delle raccolte, storiche, magnifiche e famose cappelle laterali, piene di arte, una armonia sia architettonica che spirituale mistica. L’ampio coro, che per il magistrale intarsio e la bellezza delle sculture di Damiano da Bergamo, era considerato l’ottava meraviglia del mondo, chiude superlativamente la lunga navata. Un magnifico campanile romanico domina sul convento ed il suo chiostro interno.

Nella prima metà del 1200, al fiorire ed esplodere della fama dell’antico Studio Bolognese, si aggiunse, come apporto spirituale e culturale, il quasi contemporaneo arrivo di San Domenico con i suoi frati e di San Francesco con i poverelli d’Assisi. Il progressivo affermarsi dei due ordini monacali, con la creazione in tempi successivi, dei due complessi conventuali, con le rispettive basiliche, formarono con le loro predicazioni, un centro spirituale di cultura per la cristianità, dando vita ad un largo flusso di pellegrini attirati anche dall’adorazione della stupenda arca funebre di San Domenico, il poema marmoreo di Nicolò Pisano e di Nicolò dell’Arca, collocata al centro di in una cappella, affrescata con scene celebrative dai vivi colori e ricca di decorazioni. Per secoli, bianca e viva, l’Arca è stata centro universale di venerazione e preghiera. Le Arche dei sepolcri dei Glossatori, insigni giuristi e famosi dottori, con il loro suggestivo aspetto orientale, conferirono una straordinaria originalità all’abside di San Francesco e resero pensosa la piazza di San Domenico; la loro collocazione e presenza, voluta vicino ai celebri centri di studio, rafforzò ed esaltò un senso di umiltà di fronte a tanta arte e cultura. La pensosa piazza della basilica domenicana, tra arche, absidi e colonne, è sovrastata dalla semplice ma forte e severa facciata; l’interno della basilica, rinnovato nel settecento, crea con il suo grande spazio e la ricchezza delle raccolte, storiche, magnifiche e famose cappelle laterali, piene di arte, una armonia sia architettonica che spirituale mistica. L’ampio coro, che per il magistrale intarsio e la bellezza delle sculture di Damiano da Bergamo, era considerato l’ottava meraviglia del mondo, chiude superlativamente la lunga navata. Un magnifico campanile romanico domina sul convento ed il suo chiostro interno.